中共中央總書記,、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日給中國農(nóng)業(yè)大學(xué)科技小院的同學(xué)們回信,,提出殷切期望,,并在五四青年節(jié)到來之際,向全國廣大青年致以節(jié)日的祝賀,。

總書記點(diǎn)贊的科技小院發(fā)源地在河北曲周,。2009年,一群自稱“自找苦吃”的中國農(nóng)大青年師生在河北曲周探索成立科技小院,,把農(nóng)業(yè)專業(yè)學(xué)位研究生派駐到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線,,在完成知識(shí)、理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,,研究解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中的實(shí)際問題,。

回望幾代中國農(nóng)大青年人的實(shí)踐,尋找他們選擇在曲周“自找苦吃”的初心,。

接力五十年

2009年,,曲周縣白寨鄉(xiāng)誕生了中國農(nóng)業(yè)大學(xué)第一個(gè)“科技小院”。

曲周白寨科技小院,。長城網(wǎng)·冀云客戶端記者 武萌 攝

這一年夏天,,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)張福鎖、李曉林老師帶領(lǐng)曹國鑫,、雷友兩名研究生來到這里,,成立了科技小院。事實(shí)上,,在科技小院正式成立的36年前,,農(nóng)大人就曾在這里“自找苦吃”。

這一年是1973年,,周恩來總理作出“北方干旱半干旱地區(qū)水利資源合理開發(fā)利用”的指示,。北京農(nóng)業(yè)大學(xué)(即后來的中國農(nóng)業(yè)大學(xué))石元春、辛德惠等教師奔赴河北曲周,,開展黃淮海平原科學(xué)治堿大會(huì)戰(zhàn)。

當(dāng)時(shí)曲周是什么情形呢?在回憶錄里,,石元春這樣描述初到曲周的景象:麥田里片片白花花鹽霜,,像天上浮云,時(shí)淡時(shí)濃,,飄忽不定,。渠邊路旁,田埂溝旁,,到處都被涂抹上了鹽霜的白色,,地里很少有農(nóng)民勞作。

曲周地處黑龍港流域,,位于漳河和黃河的沖積平原,,整體地勢低洼,水旱災(zāi)害較多,,歷史上一直飽受土地鹽堿之苦,。當(dāng)?shù)卦鱾髦@樣的順口溜:“春天白茫茫,夏天水汪汪,,只聽耬耙響,,不見糧歸倉。”

存在這種情況的不只曲周,,當(dāng)時(shí)邯鄲市東北部有數(shù)十萬畝這樣的土地,。生長在這片土地上的莊稼無法養(yǎng)活這里的人,大家只好用地里的鹽霜制成不符合食用標(biāo)準(zhǔn)的“小鹽”,,以換取糧食,。

前來治堿的農(nóng)大人面臨的第一重挑戰(zhàn)也是生活。他們的駐地是鹽堿重災(zāi)區(qū)曲周張莊,,住的房子是漏風(fēng),、漏土、漏雨的土房,;吃的食物是用高粱面,、紅薯干、茅草根摻在一起的“三合面”,;喝的是苦咸水,。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)早期在曲周張莊實(shí)驗(yàn)室的資料照片,。圖片來源:新華社

這些從北京來的年輕人克服種種困難,,不光堅(jiān)持下來了,還完成了自己的使命,。

經(jīng)過治理,,昔日的“鹽堿灘”逐漸變成“米糧川”,。有這樣一份糧食產(chǎn)量的記載:農(nóng)大人入駐僅一年,張莊的糧食由歷史畝產(chǎn)200斤左右,,變?yōu)楫€產(chǎn)463斤,;到1977年,糧食畝產(chǎn)提升到了802斤,。

數(shù)據(jù)顯示,,到1980年代末,曲周28萬畝鹽堿地得到全面綜合治理,,全縣糧食單產(chǎn)由1972年的每畝73公斤增加到1988年的每畝237公斤,。

媒體曾報(bào)道,發(fā)生在張莊的治堿實(shí)踐為黃淮海平原鹽堿地治理帶來了希望,。此后,,旱澇堿咸治理走出曲周,讓3.8億人口和4.7億畝的低產(chǎn)田受益,。

薪火相傳的腳步并未在曲周停住,。一代又一代農(nóng)大年輕人讓白花花的鹽堿地變成良田,進(jìn)而充滿豐收的喜悅,。

無人機(jī)拍攝的中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站。圖片來源:新華社

2004年,,石元春建議自己的學(xué)生張福鎖到中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站,,推廣糧食高產(chǎn)高效技術(shù)。五年后,,中國農(nóng)大師生在曲周白寨鄉(xiāng)建起了“中國農(nóng)業(yè)大學(xué),、河北省曲周縣萬畝小麥玉米高產(chǎn)高效示范基地”。

此后十余年里,,在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生們接力下,,曲周縣建成前衙葡萄、相公莊蘋果,、岳莊甜葉菊等10余個(gè)科技小院,,每個(gè)科技小院駐扎著3至5名中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生,他們與農(nóng)民共同勞作,,開展“零門檻,、零費(fèi)用、零時(shí)差,、零距離”的農(nóng)業(yè)科技服務(wù),,打破了基層農(nóng)技推廣“最后一公里”。

走進(jìn)鄉(xiāng)土中國深處

沉下去,,更要融進(jìn)去,,把課堂學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)村實(shí)踐緊密結(jié)合起來,,走進(jìn)鄉(xiāng)土中國深處。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生在曲周一處麥田查看小麥長勢。 圖片來源:新華社

2009年,,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的師生到曲周向農(nóng)民傳授技術(shù)時(shí),首先要做的是尋找合適的示范推廣田,。

在當(dāng)?shù)馗刹咳罕姷膭?dòng)員協(xié)調(diào)下,,數(shù)十戶農(nóng)民愿意拿出連片的田地作為試驗(yàn)。

因住處距離田地太遠(yuǎn),,師生們就包了一輛面包車,,天天往田里跑;后來又擔(dān)心農(nóng)民覺得自己是老把式,,按照原來的方式種植,,師生們就天天蹲守在田里。由于作息,、飲食不規(guī)律,,有人一度病倒。

師生們干脆找了一處小院,,住進(jìn)了村里,。當(dāng)師生們走進(jìn)幾近荒蕪的小院時(shí),除了雜草叢生,,就是缺水少電,,甚至連廁所都沒有,面臨的條件一如他們的前輩,。

河北省曲周縣德眾科技小院的學(xué)生在葡萄種植園采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),。圖片來源:新華社

不過,,最重要的還是要方便農(nóng)民,大家在小院門口掛起了一塊“科技小院”的牌子,。

光有牌子不能讓人信服,,還得有實(shí)打?qū)嵉某尚А?009年10月,“科技小院”剛建成不到半年,,師生們通過科學(xué)的田間管理,,沒有增加任何的投入,在北油村的示范田里,,第一次試驗(yàn)就增產(chǎn)了16.7%,。

科技小院設(shè)立之初,,為了拉近與群眾距離,一位滴酒不沾的老師學(xué)會(huì)與村民在飯桌上推心置腹,;為了讓群眾真學(xué)真會(huì),,師生們與村民一起在田地里勞作,確保村民全部學(xué)會(huì)……

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生在曲周一處麥田采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。圖片來源:新華社

在科技小院里還流傳著一個(gè)村民用舌頭嘗化肥的故事,。原來,,有位村民向這些高材生演示自己如何用“土辦法”辨別農(nóng)藥、化肥的真假,。這位村民取出一小把過磷酸鈣,,攤在手心里,用食指重重的蘸了一下,,緊接著就把手指放進(jìn)了嘴里,。

這一舉動(dòng)驚呆了在場的中國農(nóng)大師生們,要知道過磷酸鈣是硫酸分解磷礦直接得到的磷肥,,如果肥料是假的或者分解不完全,,舌頭可能就保不住了。

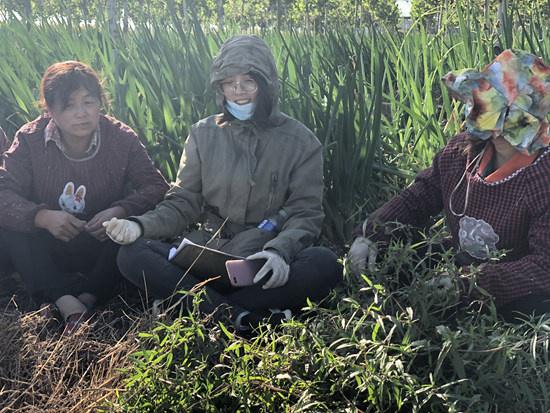

科技小院的同學(xué)們與村民交流,。長城網(wǎng)·冀云客戶端記者 武萌 攝

經(jīng)詢問,,這些農(nóng)民缺少必要的科學(xué)知識(shí),又擔(dān)心被化肥販子欺騙,,就自己想了這樣一個(gè)方法:燒舌頭就是真化肥,,不燒舌頭就是假化肥??萍夹≡旱膸熒鷤兞⒖淌占实挠嘘P(guān)問題,,對農(nóng)民展開集中培訓(xùn)。

科技小院學(xué)生在田間調(diào)研,。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站供圖

此后,,科技小院的師生們手把手、面對面地為農(nóng)民提供及時(shí)服務(wù),,破解農(nóng)業(yè)技術(shù)“最后一米”的瓶頸,,有8萬余名農(nóng)民受到培訓(xùn),1萬多名農(nóng)民成為懂技術(shù),、有能力的“土專家”和“科技致富帶頭人”,。

“農(nóng)技推廣搞了那么多年,能否達(dá)到預(yù)期的效果,,關(guān)鍵在能否和老百姓同吃,、同住,、同勞動(dòng)??萍夹≡壕褪沁@么做的,。”張福鎖說。

把論文寫在大地上

“2009年前我的團(tuán)隊(duì)每年能發(fā)100多篇英文論文,,這在國際上有非常大的影響力,。但我想到一個(gè)問題,村里的父老鄉(xiāng)親誰讀英文,?怎么才能把研究成果用好,?”張福鎖說。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生在麥田查看小麥長勢,。圖片來源:新華社

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生在麥田查看小麥長勢,。圖片來源:新華社

與這個(gè)想法形成對照的是當(dāng)時(shí)農(nóng)村的現(xiàn)實(shí):糧食產(chǎn)量的增加主要來自灌溉面積,、化肥農(nóng)藥、農(nóng)膜用量等的增加,,曲周同樣面臨著突破環(huán)境制約的困境,。

以玉米種植為例,追肥是玉米高產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施,,但一些地方傳統(tǒng)做法是把肥料撒施于地表,,不光造成肥料浪費(fèi),而且施肥效果比較差,,還存在人工投入多,、費(fèi)時(shí)費(fèi)力等缺點(diǎn)。

2009年起,,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)師生們與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門科技人員一起,,在7個(gè)村莊引入小型玉米追肥機(jī),實(shí)施玉米中期追肥,,以此來檢驗(yàn)玉米機(jī)械化施肥在當(dāng)?shù)氐目尚行浴?/p>

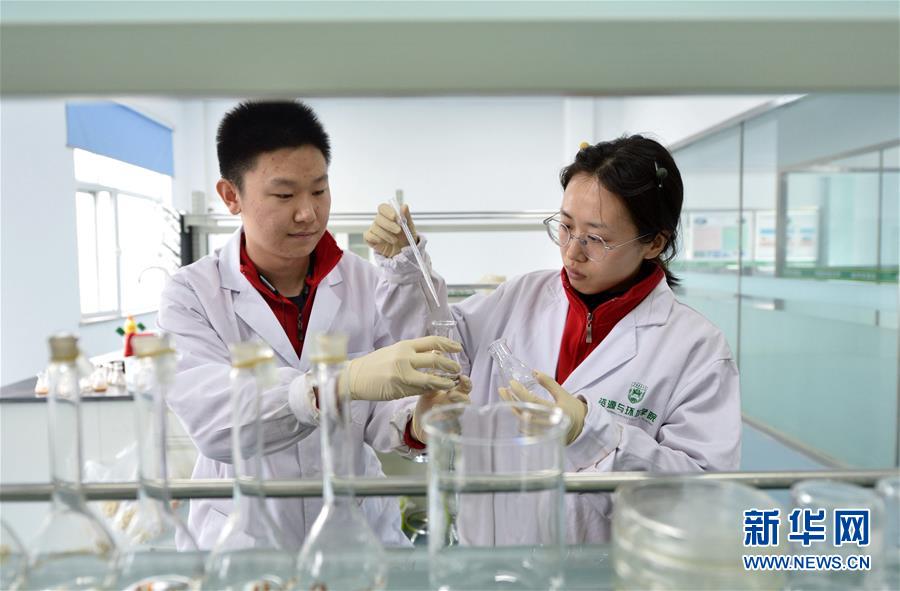

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)生在曲周實(shí)驗(yàn)站做實(shí)驗(yàn),。圖片來源:新華社

這次追肥實(shí)踐取得了成功:機(jī)械追肥與其它措施配套使夏玉米畝產(chǎn)量提高16.7%,。這也引起省農(nóng)業(yè)廳注意,次年,,在玉米追肥時(shí)節(jié)到來之際,,全省玉米機(jī)械施肥現(xiàn)場會(huì)在曲周的示范基地召開。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2009級(jí)研究生,、科技小院第一批入駐者曹國鑫將這一成果寫入了自己的論文《曲周夏玉米生產(chǎn)中小型追肥機(jī)特點(diǎn)與應(yīng)用》中,。

“按1臺(tái)機(jī)器每年可服務(wù)200畝,、使用壽命為5年、每畝收費(fèi)13元,、支出汽油費(fèi)4元計(jì),,可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為9000元,產(chǎn)投比為7∶1,,效益顯著,,極具推廣價(jià)值。”曹國鑫在論文中算了一筆賬,。

幾年后,,曹國鑫又以并列第一作者的身份在著名國際期刊《自然》雜志刊發(fā)一篇名為《科技小院讓中國農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效》的論文。

這篇論文介紹了科技小院模式對小農(nóng)戶為主的其它發(fā)展中國家都有廣泛的借鑒作用,。2021年和2022年連續(xù)被聯(lián)合國糧農(nóng)組織向全球發(fā)布,,已推廣到老撾和非洲8國。

曹國鑫給村民進(jìn)行培訓(xùn),。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)曲周實(shí)驗(yàn)站供圖

曹國鑫將自己能以作者身份出現(xiàn)在世界頂尖期刊上的原因歸結(jié)為“在田間地頭獲得的第一手?jǐn)?shù)據(jù)”。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在曲周縣已經(jīng)培養(yǎng)研究生500余名,,他們與村民同吃同住同勞動(dòng),,把論文寫在大地上??萍夹≡簭陌渍霭l(fā),,已經(jīng)遍布華北,輻射全國,,僅中國農(nóng)業(yè)大學(xué)已在全國24個(gè)省區(qū)市建立了139個(gè)科技小院,。

“從這里開始,許許多多的農(nóng)業(yè)專家和農(nóng)科學(xué)子,,走出實(shí)驗(yàn)室,、走出校園,把論文寫在鄉(xiāng)間地頭,。一個(gè)院落,、幾間農(nóng)房,科技小院依托涉農(nóng)高校的教育,、科技,、人才力量,為鄉(xiāng)村打造了一片希望的田野,。”中國農(nóng)業(yè)大學(xué)黨委副書記單際國說,。