在傳承中創(chuàng)新 在創(chuàng)新中發(fā)展——

“非遺”保護(hù)在唐山

唐山是中國評劇的發(fā)源地,, 皮影,、評劇、樂亭大鼓素有“冀東三枝花”美譽(yù),,并先后入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目名錄,,對冀東地區(qū)的文化發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作是一項功在當(dāng)代,、利在千秋的文化搶救性工程,。2005年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》, 為中國文化遺產(chǎn)的保護(hù)與發(fā)展指明了方向,,也使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作更加受到大眾的重視,,在新的歷史背景下被賦予了嶄新的時代內(nèi)容, 展現(xiàn)了鮮活旺盛的生命力,。大量民間珍稀的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)被挖掘,、整理、介紹與研究,,呈現(xiàn)了前所未有的發(fā)展態(tài)勢。

唐山市按照“國家,、省,、市、縣”四級保護(hù)體系,,在全市14個縣(市,、區(qū)) 構(gòu)建傳承保護(hù)體系、制定保護(hù)辦法,,分批,、分類、多措并舉對瀕臨失傳的老技藝,、老藝術(shù),、老藝人實(shí)施搶救性挖掘、整理,、保護(hù)和傳承工作,,力求在傳承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展,在守正創(chuàng)新發(fā)展中激發(fā)出新的活力,。截至2021年底,, 歷經(jīng)16年的工作實(shí)踐,唐山市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項目143項,,列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的共有9項(傳統(tǒng)音樂1項,、傳統(tǒng)舞蹈2項、傳統(tǒng)戲劇3項,、曲藝2項,、傳統(tǒng)美術(shù)1項),被定為河北省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的共有45項(民間文學(xué)2項,、傳統(tǒng)音樂3項,、傳統(tǒng)舞蹈4項、傳統(tǒng)戲劇7項,、曲藝3項,、傳統(tǒng)體育2項、傳統(tǒng)美術(shù)5項,、傳統(tǒng)技藝15項,、民俗4項)。唐山市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人211人,,其中國家級傳承人14人,,省級傳承人64人。

2006年5月20日(由國務(wù)院公布)第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

唐山皮影 又稱“灤州影”“樂亭影”“驢皮影”,,主要分布于冀東地區(qū),,是中國皮影戲中影響最大的種類之一。通常認(rèn)為州影戲初創(chuàng)于明代末期,,盛行于清末民初,,迄今已有 400 多年的歷史。灤州皮影確切的起源,,由于史料的不詳和出土文物的空缺,,已經(jīng)很難尋出確切的來源,對其起源的推測也多種多樣,。明朝萬歷年間,,灤州落地秀才黃素志在關(guān)外沈陽對灤州皮影的影卷、影人雕刻材料,、臉譜和唱腔均進(jìn)行了重大改良,,很多學(xué)者認(rèn)為灤州皮影當(dāng)溯源于此人。

2006年5月20日(由國務(wù)院公布)第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

評劇 源于民間,,反映平民百姓喜,、怒、哀、樂,,表達(dá)普通民眾的愿望與心聲,,劇目以現(xiàn)實(shí)生活題材為主。評劇以唱功見長,,描寫細(xì)膩情感,,直抒胸臆的藝術(shù)魅力感染觀眾,具有廣泛性,、群眾性,、娛樂性,易學(xué),、易懂,、易掌握,有強(qiáng)大的群眾基礎(chǔ),。評劇從語言表達(dá)到腔調(diào)風(fēng)格都充分體現(xiàn)著地域特征,,具有濃厚的生活氣息,富有冀東鄉(xiāng)土特色,,體現(xiàn)了底層勞動群眾的審美要求,,評劇具有地域化、鄉(xiāng)土化特征,。

2006年5月20日(由國務(wù)院公布)第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

樂亭大鼓 在繼承歷代文化成就的基礎(chǔ)上,,由當(dāng)?shù)孛窀璋l(fā)展而成。清道光三十年(1850 年),,樂亭著名說書藝人溫榮發(fā)現(xiàn)了鏵翅的清脆聲響,,并磨制成了第一副鐵板,隨后入王室獻(xiàn)藝,,大獲贊譽(yù),,被賜名“樂亭大鼓”。直到20 世紀(jì) 50 年代末,,形成了以韓香圃為代表的韓派(東路) 和以靳文然為代表的靳派(西路) 兩路唱腔體系。韓派唱腔講究字正腔圓,、韻滿味足,、高達(dá)低入,靳派唱腔講究輕盈明快,、型腔流暢,、韻味醇厚。

2013年9月29日(由河北省人民政府公布)第五批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

段氏評書 由清末民初的段榮華創(chuàng)立而成,,其主要特征是:在秉承傳統(tǒng)評書的表現(xiàn)技法的基礎(chǔ)上,,敢于創(chuàng)新、表現(xiàn);更加尊重史實(shí),,善于取其精華,、去其糟粕;注重描寫人物內(nèi)心活動,,以書情書理打動觀眾,。書詞干練,“書扣”緊湊,,又善與觀眾互動,,增加書外書,令人賞心悅目,。段氏評書不但能說,,而且能以西河大鼓的形式即興編唱,表演更加細(xì)膩傳神,,使段氏評書藝術(shù)得到了拓展和升華,。

2007年6月29日(由河北省人民政府公布)第二批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

鴻宴飯莊 創(chuàng)立于1937年8月26日,始于小山的興隆街,。創(chuàng)始人楊廷珍是唐山養(yǎng)正軒的服務(wù)員,,被解雇后出面集資籌建鴻宴飯莊,重金禮聘名廚掌灶,,服務(wù)于上中層穿大褂,、坐洋車的達(dá)官貴人消費(fèi)群體。飯莊經(jīng)營以包辦酒席為主,, 既可預(yù)訂飯菜,,又可點(diǎn)菜、現(xiàn)炒現(xiàn)做,,并經(jīng)營家常便飯,、時令小吃。在同行業(yè)競爭中,,鴻宴飯莊靠精湛的技藝和繁多的品種花樣贏得顧客,,逐漸超越同行,成為唐山最有名氣的飯莊,。

2021年5月24日(由國務(wù)院公布)第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

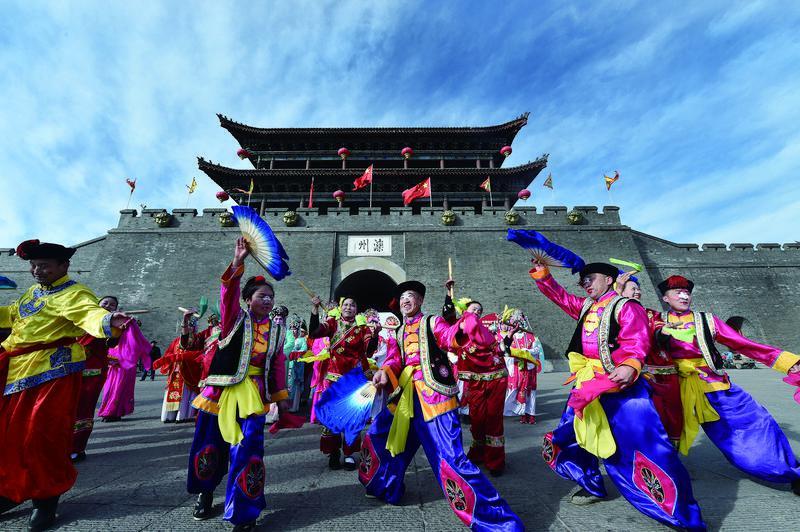

灤州地秧歌 從遼代至金,、元、明代都有文字可考,,其以徒步扭舞為主,,不受道具、場地限制,,機(jī)動靈活,。角色裝扮各有其程式和習(xí)慣,。服裝鮮艷粗獷,色彩對比強(qiáng)烈,,中間色彩(黑,、白、灰)協(xié)調(diào),。灤州地秧歌不僅行當(dāng)齊全,,文武齊全,各行當(dāng)分工更加明確,,扭起來的造型美和服飾美,,相得益彰。頭面多數(shù)為藝人們按照祖?zhèn)鞯臉邮阶约褐谱?,相?dāng)精美,。上場一律彩妝,妞必須壓鬢,,丑必須勾臉,,各個行當(dāng)按各自臉譜特征,一絲不茍,。

2009年6月8日(由河北省人民政府公布)第三批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

鐵畫 是用鐵鑄成線條,,再焊接而成的一種美術(shù)作品。鐵畫主要是借鑒國畫的水墨,、章法,、布局,線條簡明有力,,蒼勁古樸,。 鐵畫工藝綜合了古代金銀空花的焊接技術(shù),吸取了剪紙,、木刻,、磚雕的長處,融合了國畫的筆意和章法,,畫面明暗對比鮮明,,立體感強(qiáng),在古代工藝美術(shù)品中獨(dú)樹一幟,。

2008年6月7日(由國務(wù)院公布)第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

玉田泥塑 題材廣泛,,通過外部形式美的語言,表達(dá)了豐富的內(nèi)容,。作品一般從現(xiàn)實(shí)生活、禽鳥動物,、神話故事,、古裝戲劇人物等題材中抓住典型事物進(jìn)行創(chuàng)作,。泥塑色彩斑斕,種類豐富多樣,。泥塑作品的著色主要用紅,、黃、綠,、黑等調(diào)膠顏色與無膠顏色配合使用,。造型手法有“浮雕”和“圓雕”。繪畫是在平面上造就立體感,,雕塑是有立體深度感的形體,,由于繪畫與泥塑的完美結(jié)合,使靜態(tài)泥玩具的神韻呼之欲出,。

2019年7月18日(由唐山市人民政府公布)第五批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目

遷安市高引鋪村印染織布 歷史悠久,,村內(nèi)曾出土了前輩縫制的精美服飾,清朝鼎盛時期,,村內(nèi)家家紡車響,,戶戶織機(jī)鳴。繡娘紡織土布工藝極為復(fù)雜,,從采棉紡線,,到上機(jī)織布,經(jīng)扎花,、彈花,、紡線、打線,、沌線,、落線、經(jīng)線,、刷線,、作綜、闖籽,、掏綜,、吊機(jī)子、栓布,、織布,、了機(jī)等大大小小70余道工序,用20幾種基本色線,,經(jīng)過精心設(shè)計,,可以變幻出近2000余種絢麗多彩的圖案。